経営計画の作成と進捗管理支援、補助金や助成金の申請サポートを通じて経営者の財務のお困りごとを解決するコンサルティング会社、株式会社ティー・エー・リンクです。

弊社は、決算書や毎月の試算表を見るのが苦手な経営者に対して、決算書や試算表の見るべきポイントを分かりやすく解説することを得意としております。

いま起こっている財務・会計上の課題を的確に抽出するとともに、経営者が描く「将来の目標」「未来のありたい姿」から逆算しながら経営計画を一緒に作成するサポートを行っております。

今回は、損益分岐点図表の活用方法についてご説明します。

物価高騰時代で、あらゆる費用が値上がりし、お困りの方も多いことと思います。

この損益分岐点図表を用いて自社の財務状況を正確に把握することで、売上アップに繋がる効果的な経営計画策定につなげることができます。

本ブログを通して、経営者の皆様のお役立てると幸いです。

目次

損益分岐点図表の見方と物価高騰時代の対応

売上を上げるために必要なポイント

本コラムは動画でも解説中!ぜひご覧ください。

損益分岐点図表の見方と物価高騰時代の対応

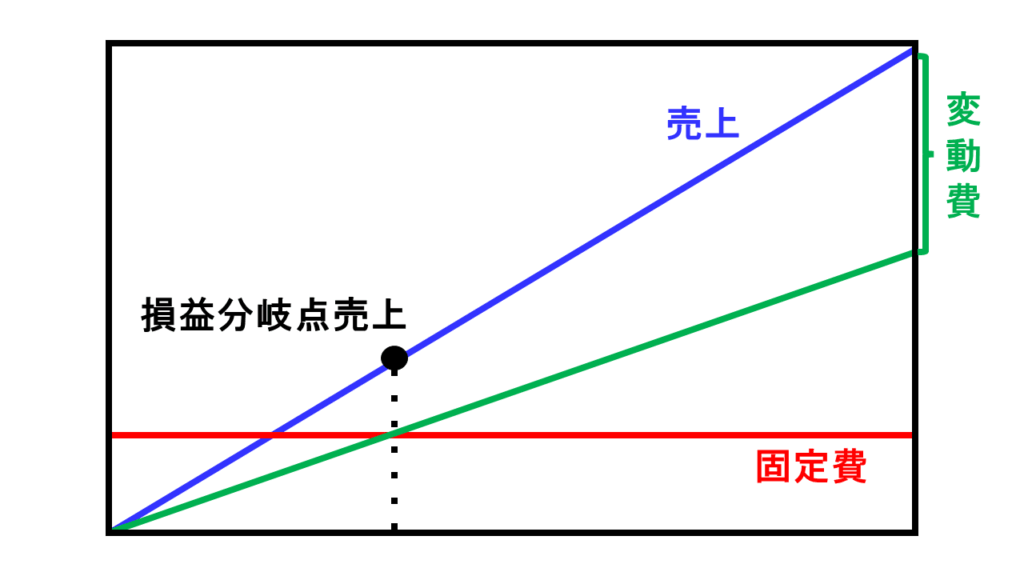

以下の損益分岐点図表をご覧ください。

●赤いラインは 「固定費」を示しています。

固定費は、売上が0であっても毎月・毎年、必ず発生する費用です。

代表的なものとしては、正社員の給与、事務所の家賃、リース料などが該当します。

●青いラインは「売上高」を示します。

●青いラインと緑のラインの間にあるエリアは「変動費」を示しています。

図の右側に「変動費」と括弧付きで表記しています。

このような損益分岐点図表を用いることで、経営状況を視覚的に把握することができます。

損益分岐点とは

損益分岐点とは、利益がちょうど±0となる売上高を意味します。

具体的には、「固定費」と「変動費」の合計が「売上高」に一致する点を指し、上記の図では黒丸で示している箇所が損益分岐点に該当します。

この点に到達するまでは赤字、超えると黒字となります。

つまり、利益を出すためには、この損益分岐点売上高以上の売上を確保しなければなりません。

物価高騰と損益分岐点への影響

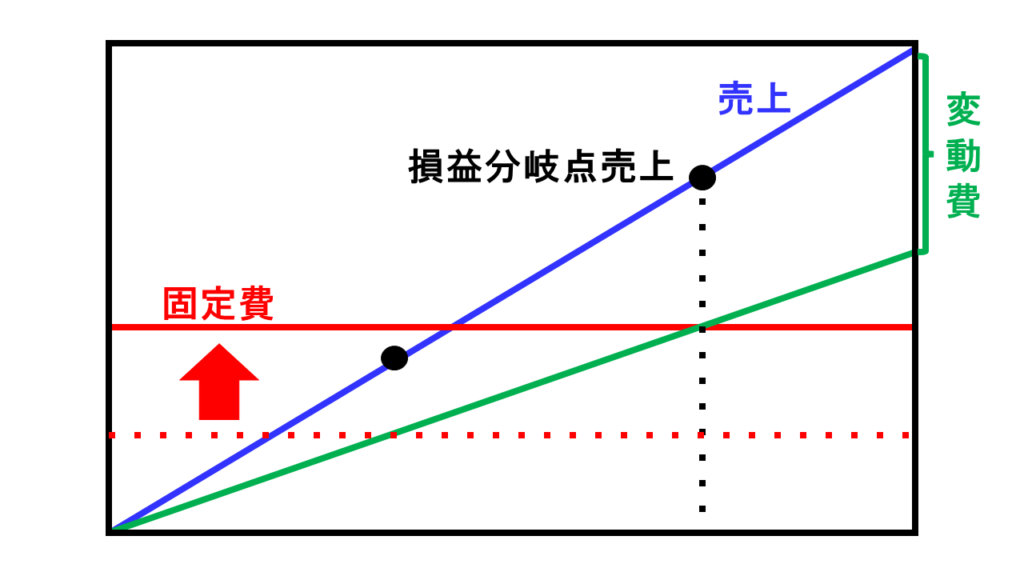

現在のような物価高騰の時代では、固定費が従来よりも高くなる傾向にあります。

また、政府は企業に対して賃上げを要請しており、実際に最低賃金の上昇やベースアップに取り組む企業が増加しています。

企業が賃上げを実施するということは、その分だけ固定費が増加します。

材料費や外注費といった変動費が変わらないと仮定した場合でも、固定費の増加によって損益分岐点売上高は上昇することになります。

つまり、損益分岐点の位置が右にスライドし、それに伴って必要な売上高も増加します。

さらに、材料価格や外注コストが上昇すれば、変動費も増加します。

その結果、損益分岐点はさらに右側に移動し、利益を確保するために必要な売上高はますます高くなるのです。

自社の損益分岐点の変化を確認するには

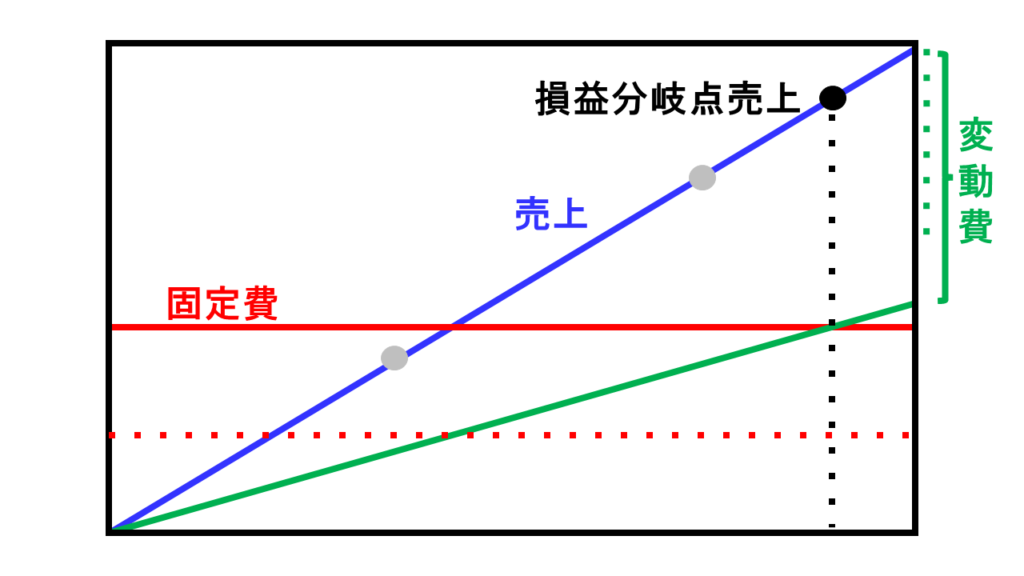

こうした環境変化の中、自社の経営体質がどのように変わってきたのかを知るには、過去と現在の損益分岐点図表を比較することが効果的です。

たとえば、直近の決算書と5年前の決算書を用意し、今回ご紹介したような損益分岐点図表を作成してみてください。

そして、同様の図を描き、1枚の図表上で両者を比較することで、損益分岐点がどのように推移してきたのかを視覚的に確認することができます。

経営の流れを「数字」と「図」で把握することで、自社がどのようなコスト構造の変化に直面しているかを把握でき、今後の戦略立案にも大いに役立ちます。

ぜひ一度、お試しいただければと思います。

売上を上げるために必要なポイント

売上を向上させることは、経営者にとって常に重要な課題です。

しかし、実際にはそう簡単に実現できるものではありません。

では、どのようにすれば売上を伸ばすことができるのでしょうか。

この問いを考える際、一般的な損益計算書を見ているだけでは、なかなか適切な打ち手を導き出すことは難しいかもしれません。

そこで重要となるのが、「変動損益計算書」です。

変動損益計算書は、費用を「変動費」と「固定費」に分けて確認するもので、損益分岐点売上高を把握する際に欠かせない指標です。

まずは、現在の損益分岐点を明らかにし、どのように下げていけるかを検討する必要があります。

損益分岐点を下げる方法としては、

- 変動費の削減

- 固定費の見直し(削減)

の2つがあります。

たとえば変動費であれば、仕入れ単価の見直しや、作業工程の効率化といった工夫が考えられます。

固定費についても、自助努力によってコストを削減できる可能性があります。

こうした施策をいくつかシミュレーションしながら、損益構造の最適化を進めていくことが重要です。

前述の通り、変動損益計算書を用いて経営分析を行うことが前提となります。

まだ作成されていない場合は、まずはそこから始めていただくことをおすすめします。

弊社のYouTubeチャンネルの動画でも詳しく解説していますので、ぜひそちらもご参照ください。

また、変動費・固定費の削減にも一定の限界があります。

その先に求められるのが、売上の向上です。

売上を上げる方法としては、次の2つが基本となります。

- 単価を上げる

- 数量(販売件数)を増やす

「単価を上げるには何をすべきか」「数量を増やすにはどんな戦略を取るべきか」

こうしたことを具体的に検討していくのが、経営計画です。

まずは、損益分岐点図表を作成し、5年前・10年前の決算書と比較して、自社の収益構造がどう変化してきたのかを可視化することから始めてみてください。

弊社では、経営計画を含めて、中小企業の経営支援を行っております。もし、損益分岐点図表の作成や活用方法、また経営計画の策定などについてご不明な点があれば、弊社までお気軽にご相談ください。

現代の物価高騰の時代では、これまで以上に経営者は多くのことを考慮して意思決定する必要があります。

固定費をどのように削減するか。

変動費をどう抑えるか。

売上を上げるにはどうすればよいか。

単価の向上や販売数量の増加といったアプローチをご紹介しました。

どれも簡単ではありませんが、こうした外部環境の変化のなかで、冷静に現状を把握し、戦略的に意思決定を重ねていくことが求められます。

もちろん、経営はひとりで行うには限界があります。

多様な視点や知見を取り入れることで、より良い経営計画が生まれ、的確な分析と判断が可能になります。

もし、変動損益計算書の作成や損益分岐点の整理、売上向上施策の検討に際してご不安があれば、ぜひ弊社までご相談ください。

弊社では、実践的な経営支援を通じて、皆様の意思決定をサポートいたします。

また、弊社のYouTubeチャンネルでは、毎週木曜日に、経営に役立つ情報を定期的に発信しています。

具体的には、以下のようなテーマを取り上げています:

- 決算書の読み解き方

- 経営計画の策定ポイント

- 補助金・助成金の最新情報 など

これからも、経営者の皆さまにとって「今日から使えるヒント」をお届けできるよう努めてまいります。

今回も最後までお読みいただき、誠にありがとうございました。